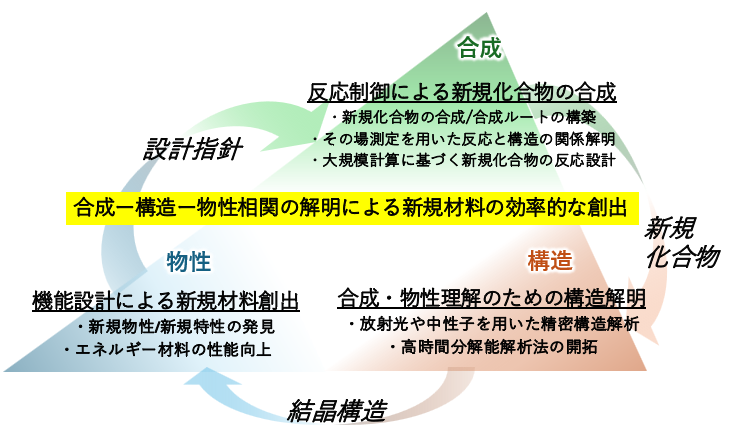

構造無機化学研究室:合成・構造・特性の理解で拓く材料科学

私たちの研究室は、「合成-構造-特性」の密接な関連を解明し、知的探求心と最先端技術の融合を通じて、革新的な機能性無機材料を効率的に創出することを目指しています。まだ見ぬ材料の可能性を追求し、「すばやく、たくさん見つけたい。あれもしたい、これもしたい」という飽くなき探求心で、次世代の社会を支えるマテリアルサイエンスのフロンティアを切り拓きます。

最先端の研究環境を提供し、学生や若手研究者には独自の学習機会と挑戦の場を用意しています。専門的なスキルと国際的なコミュニケーション能力を兼ね備え、未来を牽引する人材の育成にも力を入れています。

1)反応制御による新規化合物の合成:効率的な材料創出のための合成デザイン

私たちは、新機能材料の創出において、その「出発点」となる新規化合物の合成に焦点を当てています。これまでの経験と勘に頼る合成から脱却し、計算科学やその場(In Situ)解析を組み合わせることで、より合理的かつ効率的な新規合成ルートの構築を目指しています。

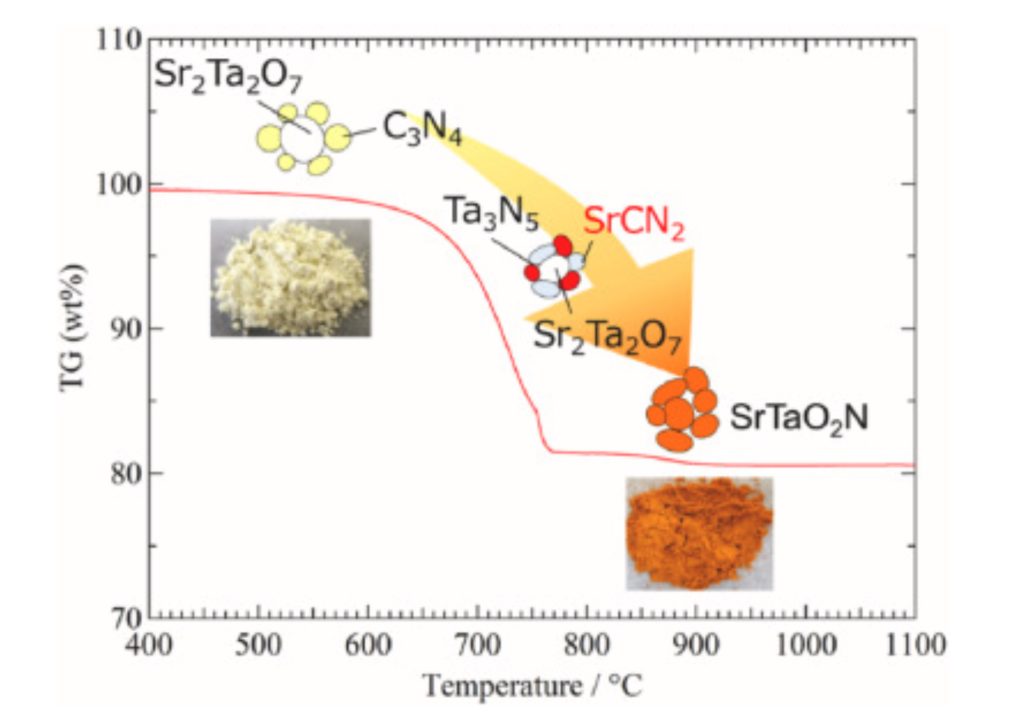

新規化合物の合成と合成ルートの構築

化学の発展は、知的好奇心に駆られた未知の物質探求によって支えられてきました。私たちは、周期表に存在する多様な元素を組み合わせることで生まれる、刺激的な特性を持つ新しい構造の発見に情熱を注いでいます。特に、非酸化物アニオン(N³⁻、NCN²⁻、S²⁻、Cl⁻など)に焦点を当て、そのユニークな電荷、サイズ、形状がもたらす予測不能な物性の可能性を追求しています。 (例:ペロブスカイト型酸窒化物、新規塩化物、カルボジイミドなど)

* **Novel synthetic approaches and morphological design of perovskite-type oxynitrides in powder and ceramic form**

Yuji Masubuchi

*Progress in Solid State Chemistry*, 73, 100411, March 2024.

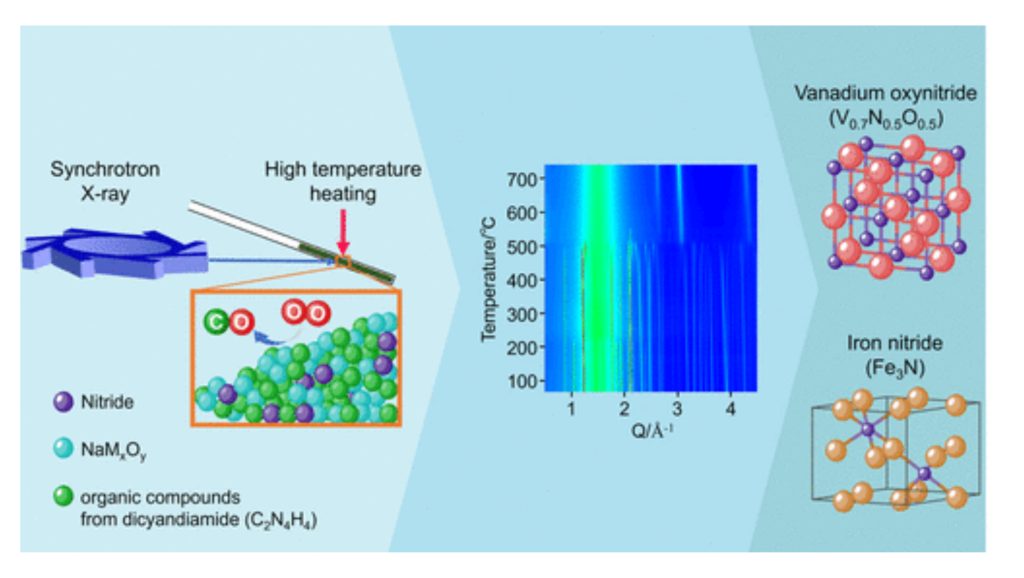

その場測定を用いた反応と構造の関係解明

物質の合成プロセスは、多くの要素が複雑に絡み合う「ブラックボックス」でした。私たちは、放射光X線回折やその場電子顕微鏡観察といった最先端のその場(In Situ)解析技術を駆使し、加熱中や反応中の相変化、結晶構造の変化、粒子の成長や形態変化をリアルタイムで追跡します。これにより、固相合成やメカノケミカル合成(ボールミリングなど)といったプロセスにおける反応経路や律速段階を詳細に「見える化」し、合成メカニズムの本質的な理解を深めます。

Rapid In Situ Investigation of Nitride Synthesis: Ambient Atmospheric Nitridation of 3d Metal Oxides Using Dicyandiamide

M Demura, K Ono, M Nagao, T Yamamoto, CH Lee, A Yamashita, Y Masubuchi, K Tadanaga, A Miura

Chemistry of Materials, 36(23), 11490-11498, 2024.

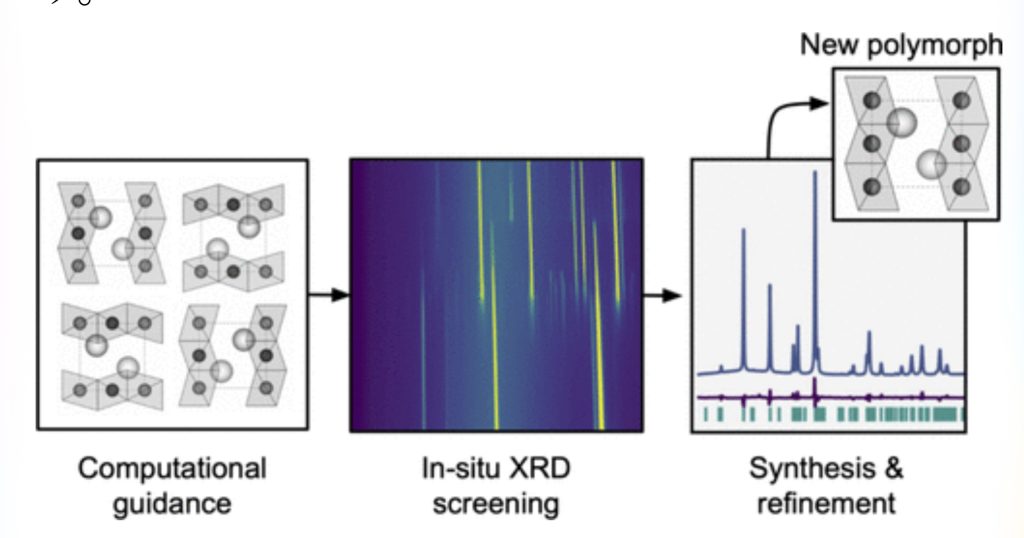

大規模計算に基づく新規化合物の反応設計

計算科学、特にAI(機械学習)や第一原理計算を積極的に導入することで、物質探索の効率を飛躍的に向上させ、より迅速に最適な材料を見つけ出すことを目指します。反応物から生成物への熱力学的駆動力を推定するだけでなく、大規模なシミュレーションを通じて合成反応を予測・設計することで、狙い通りの材料を合理的に創出する道を開きます。

* Efficient Exploratory Synthesis of Quaternary Cesium Chlorides Guided by In Silico Predictions

Akira Miura, Muratahan Aykol, Shumma Kozaki, Chikako Moriyoshi, Shintaro Kobayashi, Shogo Kawaguchi, Chul-Ho Lee, Yongming Wang, Amil Merchan, Simon Batzner, Hiroshi Kageyama, Kiyoharu Tadanaga, Pushmeet Kohli, Ekin Dogus Cubuk

Journal of the American Chemical Society, 146(43) 29637-29644, Oct 16, 2024.

(プレスリリース、日経新聞、Science Japan、The Atlanticにて紹介)

2)合成・物性理解のための構造解明:先端解析で探る物質の姿

材料の機能は、その内部の原子配列、すなわち「構造」に深く起因しています。私たちは、合成されたばかりの材料、あるいは反応途中の不安定な相の構造を精密に解析することで、材料の機能発現メカニズムや、より効率的な合成法への指針を得ることを目指します。

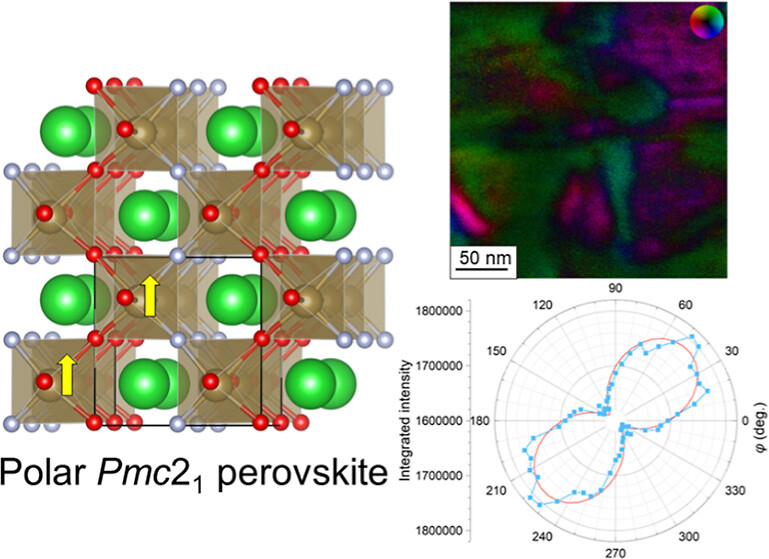

結晶構造解析

X線回折や電子回折を基盤とした結晶構造解析に加え、大型放射光施設や中性子施設を利用し、放射光X線回折、中性子回折などによる先端構造解析を行っています。二体分布関数分析を用いて平均構造からは見えない局所的な構造の乱れまでも詳細に明らかにし、材料の隠れたポテンシャルを明らかにします。

最新の解析技術と計算手法を組み合わせて、複雑な構造を解明します。

Yuji Masubuchi, Kyohei Koyama, Akira Hosono, Mikio Higuchi, Masaki Takesada, Kazuki Shitara, Hiroki Moriwake, Shinichi Kikkawa

Average Cubic BaTaO2N Crystal Structure Formed by 50 nm Size Domains with Polar Nanoregions Consisting of cis-TaO4N2 Octahedral Chains

Chem. Mater. 2024, 36, 15, 7504–7513

高時間分解能解析法の開拓

合成反応のリアルタイム追跡だけでなく、相転移や物性変化が起こる短時間の構造変化を捉えるため、高時間分解能XRDや二体分布関数解析など、時間分解能を極限まで高めた新しい解析手法の開発と適用に挑戦しています。これにより、熱力学的な安定性のみならず速度論的な安定性や構造変化メカニズムを明らかにします。

3)機能設計による新規材料創出:予測を超える物性の発見と応用

私たちは、合成と構造解析で得られた知見を基盤とし、新しい機能を持つ材料を創出し、社会実装へと繋げる研究を進めています。特に、既存の常識にとらわれない「予期せぬ物性」の発見と、そのメカニズム解明に注力しています。

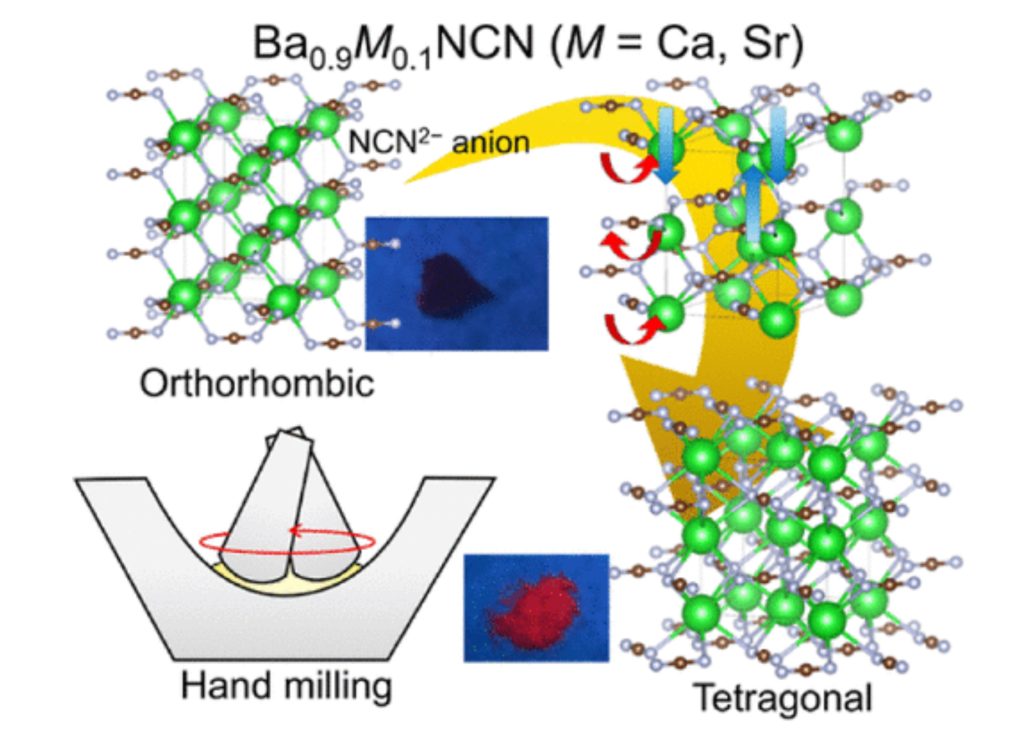

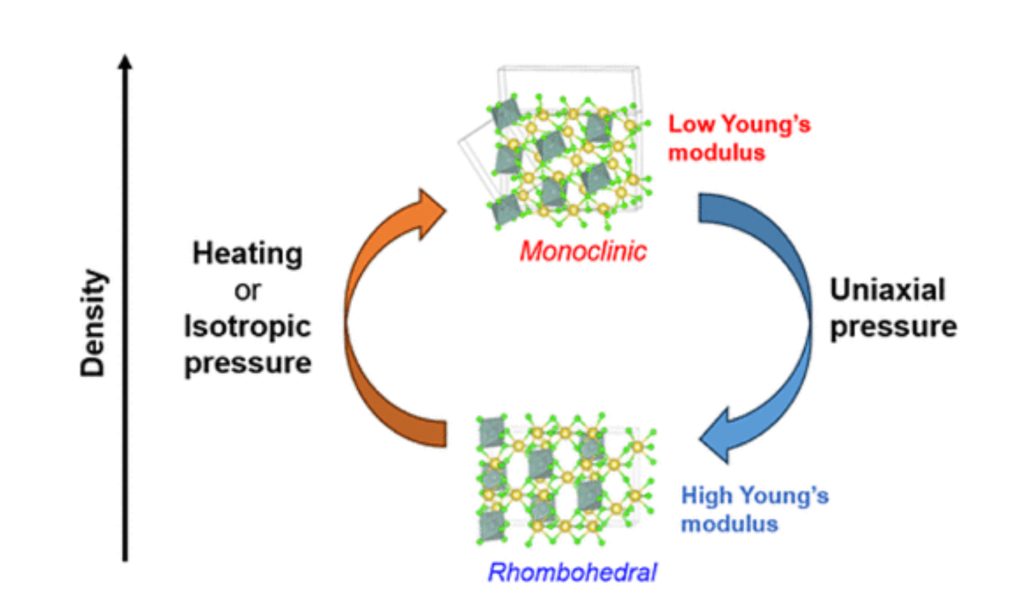

新規物性/新規特性の発見

私たちは、知的好奇心と実験的な鋭い観察力に基づき、これまでに知られていなかった新しい物性や特性を発見しています。例えば、「ハンドミリング」というシンプルな力学操作が材料の相転移を引き起こす現象や、塩化物における応力誘起マルテンサイト変態など、物理的な刺激が材料の特性を劇的に変化させるメカニズムを解明し、新しい材料科学の概念を提案しています。また、負熱膨張材料や、非常に柔らかい特性が物性に結びついている材料など、多岐にわたるユニークな機能性材料の探索と応用を展開しています。

Hand Milling Induced Phase Transition for Marcasite-type Carbodiimide

Yuzuki Yamamoto, Kazuki Kume, Suzuka Miyazaki, Ayako Shinozaki, Peng Song, Sayed Sahriar Hasan, Kenta Hongo, Ryo Maezono, Hiroki Ubukata, Hiroshi Kageyama, Mikio Higuchi, Yuji Masubuchi

Journal of the American Chemical Society, 147(26), 11390–11398, Jul 3, 2024.

Stress-Induced Martensitic Transformation in Na3YCl6

Akira Miura, Koki Muraoka, Kotaro Maki, Saori Kawaguchi, Kazuhiro Hikima, Hiroyuki Muto, Atsunori Matsuda, Ichiro Yamane, Toshihiro Shimada, Hiroaki Ito, Yoshikazu Mizuguchi, Chikako Moriyoshi, Hiroshi Nakajima, Shigeo Mori, Hiroshi Oike, Akira Nakayama, Wenhao Sun, Nataly Carolina Rosero-Navarro, Kiyoharu Tadanaga

Journal of the American Chemical Society, 146(36), 25263-25269, Sep 11, 2024.

(プレスリリース、日経新聞にて紹介)

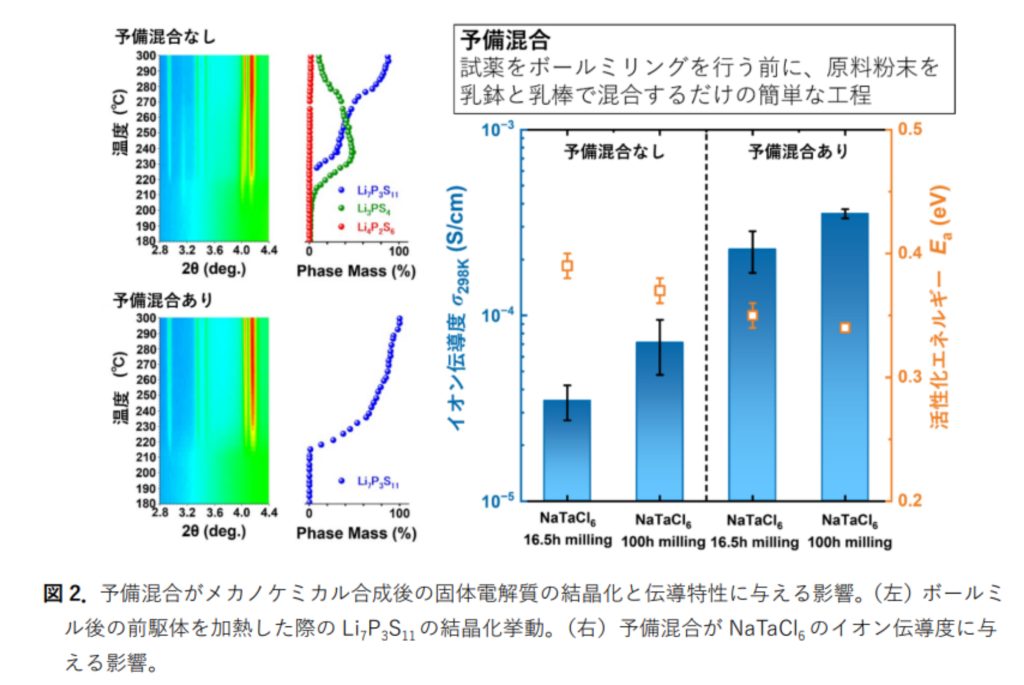

材料性能向上

リチウムイオン電池、燃料電池、触媒など、エネルギー材料はサステイナブルな社会の実現のため重要です。応用分野を見据え、合成法や構造設計を最適化することで、既存材料の性能を飛躍的に向上させる研究に取り組んでいます。

The Detail Matters: Unveiling Overlooked Parameters in the Mechanochemical Synthesis of Solid Electrolytes

Abdulkadir Kızılaslan, Mustafa Çelik, Yuta Fujii, Zheng Huang, Chikako Moriyoshi, Shogo Kawaguchi, Satoshi Hiroi, Koji Ohara, Mariko Ando, Kiyoharu Tadanaga, Saneyuki Ohno, Akira Miura

ACS Energy Letters, 10(1), 156-160, 2025.

共同研究・国際連携

私たちの研究は、国内外の様々な大学、研究機関、そして産業界との緊密な連携によって支えられています。特に、放射光施設や中性子施設を利用した詳細な平均構造・局所構造解析、さらには第一原理計算や機械学習を活用した材料設計・物性予測においては、国内外のトップレベルの研究者や企業と強力な協力関係を築いています。

このようなオープンな共同研究体制を通じて、新たな発見とイノベーションを加速させています。

構造無機化学研究室では、知的探求心と最新の科学技術を融合させ、未来を形作る機能性無機材料の創出に日々挑戦しています。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

応募方法はこちら リンク